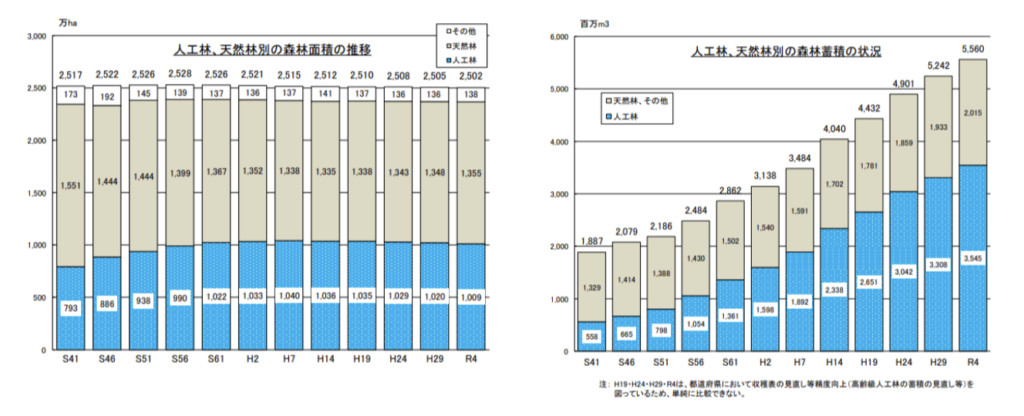

日本は、国土の約3分の2(約2,500万ha)が森林です。世界からみてもトップクラスに割合が高い森林王国です。実は、日本の森林面積は、50年以上も変わっていません。

しかし、森林蓄積といわれる、森林の体積は人工林を中心として年々増加しています。

面積は増えていないけれど、体積が年々増加していることになります。

その原因となる、日本の森林の現状について、解説していきます。

(参照:林野庁HP 資料)

森林には、自然の力で成長した「天然林」と、人の手によって植えられる「人工林」があります。

世界の人工林率が7%に対して、日本の人工林率は40%と、とても高い割合です。

日本の「人工林」の面積は、約1,000万ha。北海道の約1.2個分あります。

日本の人工林率が高いのは、第二次世界大戦後や高度成長期に木材の需要が急増し、その対応として多くの人工林がつくられたからです。

そして今、その時に植えられた人工林が成熟期に入り、50年以上経ったものが半数以上を占めています。

そのため、森林面積は変化していないけれど、森林の木は成長して幹が太くなり、森林の蓄積(体積)が年々増加しているのです。

人工林の年齢別パターンを50年前と比較

森林の年齢を「齢級」と呼び、更新初年度を1年生として、5年ごとに1齢級あがります。

(参照:林野庁HP 資料)

この50年間で、森林の齢級構成が大きく変わったことが分かります。

昭和41年度には若い森林が多かったのですが、平成29年度には若い森林が少なく、代わりに樹齢50年生以上の成熟した森林が主体になっているのです。

50年間で、森林の齢級構成が大きく変化しました。

日本の課題の一つとして、若い森林が少ないこと。成熟した木を伐採することが、重要な問題となっています。

森林の高齢化に警鐘!木の伐採が「地球温暖化対策」の鍵!樹齢ごとのCO2吸収量は?

森林は、地球温暖化の原因となる、温室効果ガスを吸収し、固定化することができます。

日本では、私たちが排出する90%の二酸化炭素吸を森林が吸収し、気候変動に対抗する重要な役割をもっているのです。

(参照:林野庁HP 資料)

若い森林に比べ、成熟した森林は二酸化炭素の吸収が少ないため、木を伐採し、新しい木を植えることが地球温暖化への対策となります。

樹齢別CO2吸収量の違い/スギ・ヒノキ・広葉樹

樹齢別/樹種別、約1年あたりの森林の炭素吸収量です。

(参照:(独)森林総合研究所 資料より)

スギやヒノキの針葉樹と、広葉樹では炭素の吸収量は違います。しかし、全ての樹種は、樹齢20年生ごろの吸収量が一番高いです。

利用時期の樹齢50年生と、樹齢20年生では、炭素の吸収量が倍近く違ってきます。

森林の炭素固定量/増加が鈍化

森林は、炭素を吸収し固定化します。ここ50年間の炭素固定量は増加しているものの、1年ごとに増加する炭素固定量は鈍化しています。成熟した森林が増加している。いわゆる、森林の高齢化率が高いことが原因なのです。

(参照:林野庁HP 資料)

人工林の樹種別、炭素固定量

樹齢別/樹種別の炭素固定量(蓄積量)です。

(参照:(独)森林総合研究所 資料より)

針葉樹(スギ・ヒノキ)は、樹齢40~45年生(9齢級)をピークに、毎年吸収する、炭素量が減少しています。

植林後、樹齢10年生~樹齢45年生までの成長過程は、炭素の吸収量が多いことがわかります。

森林は成長過程では炭素を吸収率が高いですが、成熟すると収集量が減少するということです。

成熟した木を伐採し、その跡地には新しい苗木を植えることで、二酸化炭素を吸収する若々しい森林を築き上げることができます。

森林の若返りが、私たちが直面する地球温暖化の問題に対する鍵となっているのです。

森林の変革には何十年もの歳月がかかりますが、各自治体では、さまざまな取り組みが進められています。

私たちは目の前の課題に立ち向かい、小さなことでも地球温暖化対策をはじめていくべきです。

未来を変えていけるのは、今ここにいる私たち自身です。